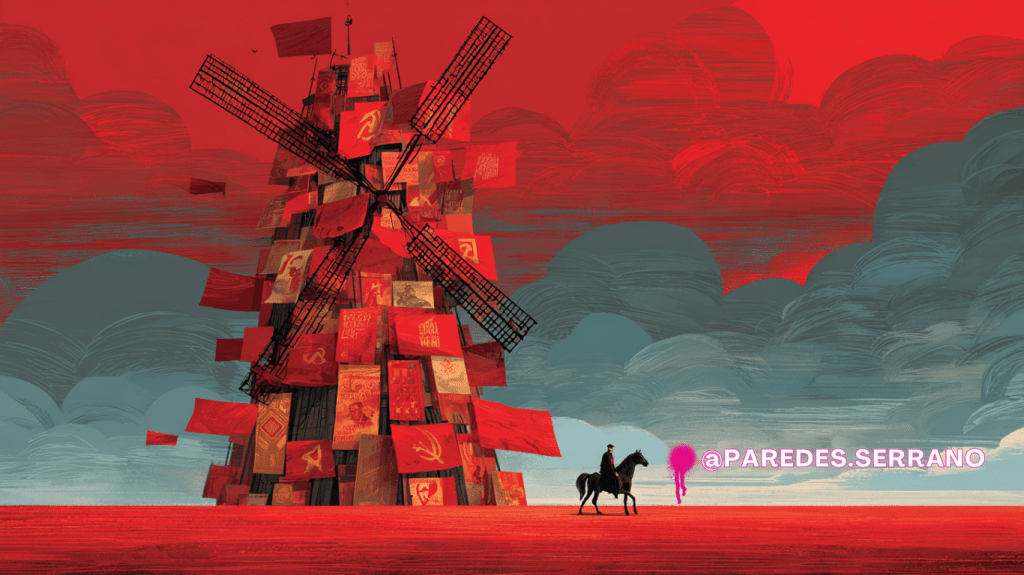

Las ideologías suelen presentarse como brújulas morales, pero en realidad siempre terminan siendo ideas de otras personas y, con el tiempo, se vuelven moldes prefabricados que facilitan el ingreso, sobre todo de los jóvenes, al mundo público. Algo lógico: ofrecen orden, pertenencia y una narrativa para empezar a comprender el mundo. Un mundo del que, al tomar conciencia, de pronto puede parecernos demasiado grande; por eso convertimos esas ideas ajenas en refugio.

Pero el problema aparece cuando ese amparo temporal se vuelve domicilio permanente. La madurez —al menos la intelectual— empieza cuando entendemos que las ideologías no son un destino, sino una estación de paso.

Seguir una ideología es estar en la adolescencia del pensamiento

Una ideología ofrece respuestas rápidas, identidades claras y héroes listos para ser aplaudidos sin matices. Por eso apela a la juventud, la etapa más vulnerable del pensamiento: aquella en la que todavía no sabemos distinguir nuestras certezas de nuestras emociones. La retórica se vuelve entonces el mejor vehículo de seducción.

Para las personas no hay nada más sencillo que repetir consignas: es cómodo, da sensación de pertenencia y evita el esfuerzo de pensar por cuenta propia. Pero también es un síntoma de estancamiento: quien a los treinta, cuarenta o cincuenta sigue repitiendo frases de manual político vive todavía con el conocimiento adolescente con el que entró al mundo.

Idolatrar héroes, convertir a líderes en estampitas o defender causas sin comprenderlas es otra forma de renunciar a la adultez. No es compromiso, es delegación: cederle a otro la responsabilidad de pensar. A los mediocres les basta tener una causa que seguir.

El paso hacia los ideales: un ejercicio de libertad

A diferencia de las ideologías, los ideales se construyen, no se heredan. Surgen de la experiencia, del error, de las lecturas, de evitar prejuicios, de la observación del mundo y de uno mismo. Un ideal es siempre personal, incluso cuando se comparte: nace de un acto de comprensión, no de obediencia.

Y aquí me parece buen momento para hablar de Don Quijote. El hidalgo no vive según una ideología ni bajo la consigna de un grupo, sino que lo hace de acuerdo con un ideal propio, profundamente íntimo y —para los demás— extravagante. Para mí, su locura es un gesto de madurez: decide vivir según una idea que él mismo elaboró, sin pedir permiso y sin seguir los dogmas de su época.

El Quijote falla, se equivoca, se golpea, pero sus fracasos son suyos, no los heredó de ninguna autoridad. En eso radica su gran dignidad.

La salida de la estación ideológica

Una sociedad madura no necesita más fieles a consignas, sino ciudadanos capaces de sostener sus propios ideales. Personas que puedan disentir sin odiar, acordar sin someterse y pensar sin pedir permiso.

Crecer significa revisar lo que creíamos incuestionable. Significa aceptar que la ideología que nos formó quizá ya no nos sirve; que el mundo cambió, que nosotros cambiamos, y que permanecer en los viejos moldes no es lealtad, sino miedo. Sin olvidar también que, a determinada edad, andar repitiendo consignas como merolicos se convierte en un gesto bastante ridículo.

Pensar es un acto adulto; repetir es un acto juvenil

Por eso hoy vemos tantas discusiones atrofiadas: adultos que se expresan como adolescentes, pero con más cinismo que ilusión. Personas que confunden gritar con argumentar, consigna con razón, identidad política con identidad personal.

La madurez exige un paso que muy pocos dan: renunciar a la comodidad de las ideologías para asumir la responsabilidad de crear ideales propios. Solo entonces el pueblo deja de ser masa y se convierte en ciudadanía crítica; y mientras esto no suceda, la política no dejará de ser espectáculo ni se volverá ética.

Deja un comentario