Hubo un tiempo —no tan lejano— en que buena parte de la llamada “izquierda” de los medios y la cultura mexicana se asumía como la conciencia crítica del país. Eran punks de palabra, de trinchera, de pluma. Gritaban contra la represión, contaban hasta 43 denunciando al ejército, se burlaban del exceso de presidencialismo (uno mucho más light que el que vivimos desde 2018), y hasta presumían una especie de superioridad moral heredada del viejo antifascismo que creció durante la segunda mitad del siglo pasado.

Luego la «izquierda» llegó al poder y, curiosamente, cuando al fin les tocó gobernar, y cuando tocaba señalar los errores y la traición a las ideas que conlleva ejercer el poder, se quedaron sin grito. Se les cayó lo punk. No sólo se les atrofiaron los colmillos, sino que parece que hasta se les cayó la dentadura para ejercer mejor su nueva tarea.

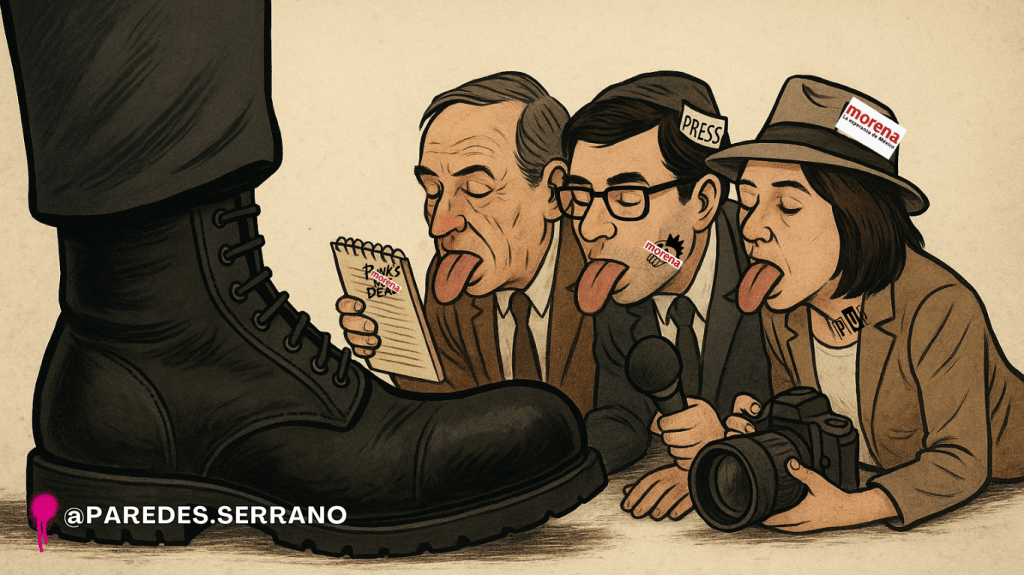

El “amor con amor se paga” —ese eufemismo para disfrazar las grandes cantidades entregadas en forma de contratos— hizo que muchos medios, periodistas, caricaturistas, académicos, intelectuales, aspirantes a cualquier beca, etc., se convirtieran en lo que juraban odiar: porristas, justificadores, en palabras llanas: lamehuevos.

Para ellos antes era:

“Represión inaceptable” hoy es “uso legítimo de la fuerza”.

“Criminalización de la protesta” ahora es “a ver si así aprenden esos revoltosos”.

“Exigir justicia y autonomía de las instituciones” ahora es “confío plenamente en el fiscal que se lleva de piquete de ombligo con cualquier poder”.

No sé si por dinero, no sé si por ignorancia, o por la ceguera que da el creer en una ideología en lugar de en las propias ideas; pero la moral de muchos de estos punks, a los que llegué a admirar por su forma de ejercer la crítica, se eclipsó con una facilidad francamente sospechosa.

Seamos empáticos: mantener la rebeldía cuando gobierna tu enemigo es facilísimo; lo verdaderamente difícil es ejercer el libre pensamiento cuando gobierna tu ídolo. Ahí es donde la mayoría de estos supuestos críticos cayó: en el fanatismo. En la obediencia ciega. En esa emoción primaria donde ya no importa la verdad sino proteger al líder, al movimiento, a la narrativa.

El resultado es un tremendo desfile grotesco de gente arrastrando sus ideas, sus creencias y, sobre todo, su dignidad.

Su rebeldía, su punk, no murió. Lo mataron ellos, los que juraban no venderse; los que pasaron de anarquistas a propagandistas del régimen; los que cambiaron la consigna por el retuit del vocero; los que se disfrazaron de rebeldes hasta que les tocó obedecer.

Y lo peor: lo hacen con una sonrisa. Con esa sonrisa del converso que por fin encontró una autoridad digna de su servidumbre. Con esa convicción de que ahora sí están del lado correcto de la historia, aunque tengan que pisotear todo lo que antes defendían.

Nunca fue punk, nunca fue crítico, nunca fue digno. Era solo el instinto de vivir como rey a costa del Estado, con el precio —claro— de convertirse en un bufón al servicio del poder.

Deja un comentario